2025年1月のワークショップの内容は、基本に立ち返って姿勢の改善をやろうと思います。現代においてよくみられる姿勢の崩れと、その改善方法について解説したいと思います。いわゆる「パッカーン肋骨(開いたろっ骨)≒リブフレア」の改善法などをテーマにしてまいります。

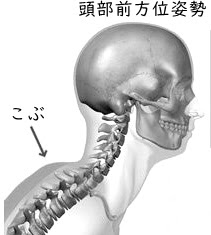

頭部前方位姿勢(FHP:Forward Head Posture)

|

| 頭部前方位姿勢 |

頭が肩よりも前に出て下方に傾いている不良姿勢のことです。猫背とも呼ばれ、パソコンやスマートフォンなどの使用、長時間のデスクワークによって引き起こされることが多く、近年増加しています。

頭部前方位姿勢では、次のような問題が発生する可能性があります。

・首や肩、背中に過度な負担がかかり、筋肉の緊張や痛みを引き起こす

・後頭部から上背部の筋を緊張させて緊張型頭痛の原因になる

・頸椎(頭を支え、脊髄を保護する脊椎の最上部)が圧迫される

・上位交差症候群という特徴的な筋肉のグループが形成される

頭部前方位姿勢を長時間続けると、後頸部や背部の筋が疲労して筋痛が生じ、肩こりや緊張型頭痛、顎の痛みやだるさとして感じられます。

頭部前方位姿勢を改善するには、前屈みの状態からゆっくり頭蓋を吊り上げる方法が効果的です。

上位交差症候群

|

| 上位交差症候群 |

筋肉バランスの機能障害が起こる状態です。主に横から見た首と肩のアンバランスを指し、次のような症状を引き起こす可能性があります。頭痛、肩こり、肩関節の可動制限、 腰痛。

上位交差症候群は、座り姿勢などの不適切な姿勢によって、緊張して短縮しやすい筋肉グループと、伸ばされて筋力低下しやすい筋肉グループがX字にクロスした状態になることで起こります。俗に言う「猫背」のような姿勢で、胸部の筋肉が収縮してリンパや血流の流れに影響したり、後頭下筋肉がガチガチになったりすることで肩こりに大きな影響を与えます。

下位交差症候群

|

| 下位交差症候群 |

骨盤が前傾して腰が反る反り腰姿勢によって、筋肉バランスが崩れて起こる症状です。

下位交差症候群の特徴は次のとおりです。

・脊柱起立筋や腸腰筋が硬くなる

・腹筋群や大殿筋の筋力が低下する

・骨盤が前傾し、腰椎が反る

・背中が丸くなる

・頭が前に突き出る

下位交差症候群は、主にデスクワークや学生、産前産後の女性に多く見られます。

反張膝(はんちょうしつ)

|

| 反張膝 |

立ったときや歩いているときに膝が正常な可動域を超えて後ろ側に反るように曲がった状態です。膝が正常よりも伸びすぎてしまう状態を指し、立位や歩行時に膝が0°以上に伸びてしまう状態を指します。膝関節がロックしてスムーズな曲げ伸ばしが困難になるため、スポーツや日常生活に影響を与えることがあります。

反張膝の原因としては、靭帯の柔軟性や緩さが挙げられます。関節の柔軟性を高めるため、膝を伸ばすストレッチを頻繁に行う人は注意が必要です。また、遺伝的な要因や外傷、脳卒中後の麻痺などが考えられます。また、下腿三頭筋の筋出力低下や過剰な底屈活動、体幹前後面筋の動的なコントロール低下なども原因となります。

反張膝の症状には、次のようなものがあります。

・膝関節が不安定になる

・膝がガクガクする

・歩行時の痛み

・前ももやふくらはぎがパンパンに張る

・身体のバランスをとるために反り腰になる

反張膝が長期間続くと、膝関節や周囲の筋肉に負担がかかり、痛みや歩行困難、姿勢不良などの問題を引き起こす可能性があります。

リブフレア(パッカーン肋骨)

|

| リブフレアテスト |

胸郭の下部にある肋骨が外側に突き出ている状態を指します。肋骨の下角が90度以上開いている状態を指し、肋骨が開いている状態とも呼ばれます。肋骨が浮き上がった状態を指し、左右どちらか、または両方の肋骨が浮き上がることがあり、胸が「膨らんだ」ように見えるのが特徴です。腹筋が弱って肋骨が前に突き出ることがあります。

リブフレアには、次のような特徴があります。

・下背が過剰に反っている

・上背がまっすぐすぎるか、反対方向に反っている

・肩甲骨が過剰に引っ張られている

・立ったときに、肋骨や胴体が骨盤よりも前に位置している

・膝を過剰に伸ばしている(膝を後ろに押しすぎてまっすぐになっている)

リブフレアは、特に左側の肋骨に目立つ傾向があります。これは、内臓が左側に位置しているためです。また、腕を頭上に上げると症状が悪化することがあります。

リブフレアになると、次のような問題が発生する可能性があります。

・横隔膜の機能低下

・呼吸が浅くなる

・腹圧が低下する

・姿勢の乱れ

・お腹やお尻が上手く動かせない

・ボディラインの崩れ

・肩こり

・腰痛

・ぽっこりお腹

・くびれができない

リブフレアの原因としては、次のようなことが考えられます。体幹の弱さ、猫背、骨盤の歪み、 ストレス過多。

リブフレアを改善するには、次のような方法が考えられます。姿勢の改善、コアと背中の筋肉の強化、柔軟性の向上、 呼吸法の改善。

☆新宮校新春ワークショップ

1月4日(土) → 詳細

☆機能運動学大牟田サークル

1月5日(日) → 詳細

☆飯塚ヨガワークショップ

1月10日(金)→ 詳細

☆下関ワークショップ

1月11日(土)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(休日)

1月13日(日)→ 詳細

☆東京ワークショップ

1月17・18・19(金・土・日)→ 詳細

☆大阪ワークショップ

1月23日(木)→ 詳細

☆名古屋ワークショップ

1月24日(金)→ 詳細

☆神戸ワークショップ

1月25日(土)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(休日)

1月26日(日)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(平日)

1月27日(月) → 詳細