今日の大手門塾生講座は、10月のワークショップ配布資料用の画像撮影でした。下の画像は縮小版です。文字解説だけでは難しいということなので、画像をつくりました。

|

| ストレッチング2022画像 |

|

| ストレッチング2022画像 |

文字起こしした配布資料とセットで使うことで、意味が理解できるようにしました。自ら、画像に「~のストレッチング」と書き込み、注意事項などメモすることで、最適化された資料となる流れを予定しております。

|

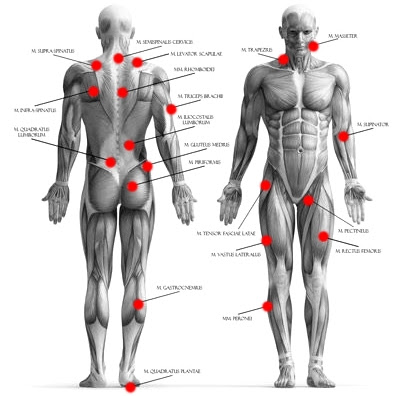

| トリガーポイントの触知 |

「手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖(GAIABOOKS)33~34Pより

体の特定部位に痛みがある場合には、神経根性疼痛、関連痛症候群、偽性の神経根性疼痛、筋筋膜のトリガーポイント、テンダーポイント、内臓体性反射といった多くの症状の発現が考えられる。

神経根性疼痛

●痛みの領域はその分節支配を受けている領域である。

●支配を受けている領域における感受性異常

●時にはその分節支配を受けている筋肉の力が低下し、萎縮にまで至る。

●腱反射が低下。

関連痛症候群

神経根によるものではなく、投射された痛み。たとえばヘッド氏帯。

偽性の神経根性疼痛

末梢神経の興奮によって皮膚の特定の領域に放散する痛み。例えば腰筋の拘縮による大腿神経痛。

テンダーポイント

運動器の特定の部位である圧痛があるポイント(凝り)をいう。テンダーポイントは運動器の過緊張や伸張、ストレス状態から発生すると思われる。患者が痛みを訴える領域にテンダーポイントが必ずしもあるわけではない。このポイントは診断の目安となり、治療効果の指標としても役立つ。

内臓体性反射

内臓の体性反射障害が脊髄後角に求心性インパルスを送り、そこで求心性インパルスは介在ニューロンと接触する。それから運動繊維と交感繊維が筋肉、皮膚、血管へこの刺激を伝える。

こういった異常な刺激は皮膚の過敏症、血管収縮や発汗の増加につながりかねない。同時にその分節から運動神経支配を受ける筋肉の筋緊張が亢進することがある。

この内臓体性反射はたいてい内臓にはっきりとした症状が現れる以前からある。皮膚の変化や発汗の変化、脊柱起立筋の筋緊張亢進は診断上たいへん重要なものだ。これらの病変が慢性になると組織が一変する。皮膚が「乾いてざらつき」、筋肉が繊維化する。

臓器の病変の程度いかんによってこういった症状が明白となる。

原因が内臓体性反射である場合、通常いくつもの分節に可動域制限が見られる。

トリガーポイント

トリガーポイントとは筋肉組織内で触知できる塊で圧痛がある。どの人でもその痛みは局所的で、痛みが放散する領域は予見できる。トリガーポイントは脊柱分節のように筋肉組織内の「促通された」領域である。つまりサブリミナル刺激の影響を受けることが多い。

通常トリガーポイントは当該筋肉の硬化している繊維内に存在するほとんどが筋肉の停止部付近にある。当該繊維をギターの弦のように指で爪弾くことができる。

無症状のトリガーポイントや潜在性のトリガーポイントが、活動性のトリガーポイントの痛みが拡散される方向にある筋部位に発生する現象も見られる。雪だるま式に痛みを伴った症候群が現れるのはこのためかもしれない。

ローレンス・ジョーンズのいうテンダーポイントとは、非活動性のトリガーポイントに他ならない。

視野の狭窄、呼吸障害、運動障害、感覚障害を伴った多くのヒステリーは、トリガーポイントから流れるインパルスが起因かもしれない。ヒステリー症状のある人がトリガーポイントを持っている人が多いのは事実である。

引用ここまで

臓器の障害は、直接の筋膜の動きからくる歪みと、内臓体性反射による歪みから現れてきます。臓器は容器である運動器に順応し、同じように、運動器という構造の歪みが臓器の位置や機能に影響を与えます(機能が構造に順応)。

☆東京ワークショップ

10月7・8・9・10日(金・土・日・月)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(休日)

10月23日(日) → 詳細

☆大阪ワークショップ

10月20日(木)→ 詳細

☆名古屋ワークショップ

10月21日(金)→ 詳細

☆神戸ワークショップ

10月22日(土)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(休日)

10月23日(日) → 詳細

☆新宮校ワークショップ(平日)

10月24日(月) → 詳細

|

| 一般的なトリガーポイント |

「手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖(GAIABOOKS)32~33Pより

バイオケミカル的、バイオメカニクス的、心的な障害で筋筋膜構造がストレスを受ける状態に陥りかねない。

レオン・チャイト―は、変化が次のように進展すると見ている。

①生体内に機能障害が起こると局所的にマッスルトーンが亢進することになる。

②このマッスルトーンの亢進により除去される老廃物が減少して、局所的に酸素の供給不足が起こり、虚血につながる(これは筋肉がどれだけ働かないかによる)。

③トーンの亢進により局所的な浮腫ができることがある。

④これらの要素(老廃物、虚血、膨隆)が緊張と痛みの原因となる。

⑤痛みと緊張は筋緊張亢進の原因となるか、それをさらに進行させる。

⑥その結果、炎症か少なくとも慢性的な興奮状態が生じる。

⑦脊髄領域で分節が促通される。

⑧マクロファージと繊維芽細胞が活性化する。

⑨いわゆる「リンク」が発生して結合組織の産生が高まり、硬化や短縮につながる。

⑩筋膜は連続しているので生体の別の部位にも緊張が広がり、リンパ液や血液の循環に影響を与える。

⑪筋肉組織は血管の障害のために線維化する。

⑫連鎖反応で姿勢筋が短縮し、相対筋が弱化する。

⑬筋肉が短縮すると骨膜の痛みを伴いながら腱が緊張する。

⑭筋肉のバランスが崩れた結果、協調運動障害が起こる。

⑮このため関節に機能障害が出て、筋膜の変化がさらに進む。

⑯脊髄領域で徐々に分節の促通が進行し、筋肉内にトリガーポイントが発生する。

⑰筋肉の拘縮でエネルギーが失われる。

⑱呼吸機能や消化といった他の身体系統に筋緊張亢進による負荷がかかる。

⑲そのうち筋緊張亢進、筋短縮、神経の促通によって交感神経活動が亢進して、中枢神経系にマイナスのフィードバックを行う。その結果体内の状態が不安定で過敏になり、緊張がさらに高まる。

⑳この段階で他の機能障害も出てくる可能性がある。

㉑いまや急性の病変への扉が開け放たれている。もはや自分の力ではこの不幸な状態からは逃れることはできない。

このプロセスで痛みが起こるのは組織ホルモンの放出が原因である。ブラジキニン、ヒスタミン、セロトニン、プロスタグランジンがアルファ繊維、デルタ繊維、C繊維を刺激する。また大脳辺縁系と大脳の前頭葉もこれにかかわる。

痛覚は人によって異なり、状況次第でさまざまに変化する。感染と同様に、感情的なストレスの状況も痛みの閾値を低下させることが研究によってわかった。

微細外傷のような刺激が生体に徐々に与えられたなら、痛みの閾値はどちらかというと上昇する。それとは反対に急性の外傷では閾値は低下する。侵害受容性の刺激は悪影響を与えるため、身体はできる限りその効率が上がらないようにしようとするからである(組織ホルモンの放出、繊維化など)。これと関連して、痛みは早く伝わるが、関節からのインパルスはゆっくりと伝わることを述べておく。

引用ここまで。

感情的な要素がトリガーポイントの発生と活性化にいちばん強い影響を与えます。感情が反映しやすい僧帽筋、胸筋、梨状筋にはトリガーポイントができやすいのです。

「もはや自分の力ではこの不幸な状態からは逃れることはできない。」のはその通りで、自分がやってきたことが狂っていたから不幸な状態に陥っているわけで、何の修正もせずにこれまで通りの対処をしたら、悪化の一途を辿るのは明白です。正しい対処を学ぶことが大切だと存じます。

有名どころでは、筋筋膜リリース、マッスルエナジーテクニック、ストレイン・カウンター・ストレインテクニック、ポジショナル・リリース・テクニックなどがあります。私は、虚血圧迫法を用いております。

|

| ジンクの筋膜パターン |

「手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖(GAIABOOKS)31~32Pより

体性機能障害

筋膜の緊張は受容体、血管、神経に影響を与えるため、機能障害の始まりになる。

新陳代謝異常

緊張は間質内の循環を阻害するので組織の新陳代謝を妨げる。組織内での組織変化が感じられるようになる(トリガーポイント、膨隆、繊維症)。

筋膜の機能障害

膨隆ができて気がつく。特に肩甲鎖骨三角、腋窩、鼠径部、膝窩、みぞおちといった特定のゾーンに膨隆ができやすい。

呼吸の変化

筋筋膜が緊張すると、腹腔と胸腔内の平衡状態も圧力の比率も変わる。そのため、胸腔ポンプの機能が直接影響を受ける。

歪み

平衡状態は安定性と可動性が折り合ったものであり、筋筋膜連鎖がそこでジェネレーターの役目を果たしている。偏った負荷や過負荷がかかると歪みや機能障害につながる。

筋膜のパターンの発生

健康な人にも特定の筋膜のパターンが見られる。その原因はわかっていない(先天的または後天的)

病気の症状がない人では筋膜の動きが交互になっている。

後頭骨・環椎・軸椎 右から左

頸胸移行部 左から右

胸腰移行部 右から左

腰仙移行部 左から右

ジンクは症例の80%でこのパターンを発見した。残りの20%では筋膜の動きが反対になっていた。

機能障害を抱えた人にはこのような筋膜の交互の動きが見られない。次の移行部でも筋筋膜の動きが同じことがわかる。

全身に及ぶ変化

組織が緊張すると組織の血行が変わり、構造の機能を変化させる。機能と構造を損なう結果となる。

引用ここまで。

後頭骨・環椎・軸椎~頭部と頸部(首)

胸郭上口~頸部(首)と胸郭

胸郭下口~胸郭と腰部

腰仙部~腰部と骨盤部

健康な人に見られる代償性パターンがはたらいている人は、ストレスや病気、体の痛みに対しての耐性が強いとされます。

逆に、不健康な人に見られる同方向のねじれがある非代償性のパターンの場合は補正ができません。ストレスや病気、体の痛みに対する耐性が弱く、疾患・症状につながりやすいとされています。呼吸や循環、内臓機能不全から体力が低下し、病気になりやすく、治りにくいとされます。

①関節の動きが悪い。②関節を動かすとひきつる。痛む。③むくむ、水がたまる。④肩こりや腰の痛みがある。

闇雲に身体を鍛えたり、ストレッチングしても健康になりづらい場合、非代償性のパターンに陥っている可能性が高いと存じます。

下関にて解説いたします。

☆下関ワークショップ

10月1日(日)→ 詳細

|

| 若く活動的な人の筋膜と、老いて非活動的な人の筋膜。 |

「手技療法とオステオパシーにおけるトリガーポイントと筋肉連鎖(GAIABOOKS)31Pより

筋膜は結合組織の一部である。結合組織はコラーゲン繊維、弾性繊維、細網繊維、筋細胞、骨組織、軟骨細胞を含み、繊維芽細胞、神経膠細胞、コラーゲン繊維、弾性繊維から形成されている。

筋膜はすべての体細胞を覆って、全細胞を結びつけている。筋膜が身体を支え、形づくっている。

これから説明する筋膜の機能は、英語ではPackaging,Protection,Posture,Passagewayで「4P]と呼ばれている

Packaging(包装機能)

筋膜は身体の全構造を覆う。個々の構造を分けると同時に結びついている。その部位で抵抗力を持つ。抵抗力が筋膜の可動性の決め手となる。

Protection(保護機能)

筋膜が全器官を覆いながら構造を支えて保護している。組織の密度が異なっていることで構造に抵抗力がつく。その部位で抵抗力が保たれ、筋膜の可動性の決め手となる。

Posture(支持機能)

姿勢つまり平衡状態は運動器が定める。固有受容器は身体の筋膜構造の中に存在する。筋肉中の筋紡錘とゴルジ腱受容器、靭帯と関節包の中にあるパチニ小体とゴルジ小体は体位性のトーンを調整して、必要に応じて外部からの誘因による姿勢の変化に順応させる。その際には筋肉が活動して、筋膜が結びつける役割を果たす。

自由神経終末や痛み受容体は筋膜に多数存在する。何人もの著者が組織の記憶機能を認めていて、特定の運動パターンや外傷、負傷が筋膜面で記憶されると推測している。

結合組織は負傷のエネルギーを「エネルギー嚢子」の形で記憶する。この組織変化を施術者は感じ取って治療することが可能だ。

Passageway(通路機能)

筋膜は神経、動脈、静脈、リンパ管のための通路をつくる。分泌管と排出管は結合組織から形成されている。したがって新陳代謝の全プロセスで筋膜は重要な役割を果たす。結合組織が臓器を形作り(肝臓、脳下垂体、副腎)、酵素とホルモンを含む小胞を作る(胆嚢、リンパ節)ので、筋膜の緊張は臓器の機能や新陳代謝に影響を与えることになる。

生体のホメオスタシスが結合組織の状態に左右されるのは明らかである。

引用ここまで

特定の運動パターンが筋膜で記憶されるわけですが、その人が着たがる服と筋膜の関係も観察することができます。

筋膜の状態が良好な人は、体型がよくわかるパリッとした服を着たがりますし、着こなしもスマートです。色彩もバランスがよいものです。

筋膜の状態がよくない人は、体型を隠すような服を着たがりますし、着こなしもダラッとしています。色彩も、いわゆる柄on柄だったりでバランスがよくありません。

正しい指導に基づくエクササイズによって筋膜の状態がよくなると、服の好みが変わります。ただ鍛えただけだと、ピタピタ系のウエアを好むようになるので、違いがわかります。

|

| 安定筋と動筋 |

ブラッド・ウオーカー ストレッチングと筋の解剖(南江堂)7Pより

すべての骨格筋は安定筋と動筋である。それはその時、筋がどのように反応するかに応じた身体の動作と姿勢によって決まっている。

安定筋は基本的に関節を安定させる。それらは持久性がある遅筋繊維でできており、姿勢の保持を補助する。それはさらに細分化され、主要な安定筋は関節の回旋軸付近にあり、関節の回旋軸付近にあり深部に付着します。二次的な安定筋は力強い筋で大きな力を吸収する能力があります。安定筋は重力に対して作用し時間とともに弱く、長くなっていく。例としては多裂筋、腹横筋(主要な安定筋)、そして大臀筋と大内転筋(二次的な安定筋)である。

動筋は動作の主体を担う、それらはより浅層にあり安定筋より力強さには欠けるが、より大きな可動域を生み出す。それらは2つの関節を横断することが多く、持久性に欠けるが力強い速筋繊維でできている。動筋は素早い動きや、弾んだりする動きを補助し、強い力を生み出す。時間の経過や使用とともにそれらはより硬くなり短縮する。例としてはハムストリングス、梨状筋、菱形筋である。

筋の基本的な活動であり、筋の両付着部が近づく短縮は、求心性収縮と呼ばれる。関節の動きが引き起こされるので、求心性収縮は動的収縮ともみなされる。例としては、物を持ち上腕二頭筋が求心性に収縮し、肘関節が屈曲し手が肩のほうへ動くような動作である。

筋が伸びながら力を働かせている運動は遠心性収縮と考えられる。求心性収縮と同様に、関節の動きが生じるので動的収縮と見なされる。アクチンフィラメントは筋節の中心から遠くに引っ張られ、筋節を伸長する。

動きを伴わずに筋が活動している時は、その長さはそのままであるが力は生み出されている。これは静的(等尺性)収縮として知られる。

引用ここまで

安部塾では、腰椎を支持する安定筋である多裂筋と腹横筋と同時収縮(共収縮)させるエクササイズに時間をかけます。

①仰向け膝曲げ姿勢。腰椎は中間位(床との間にわすかな隙間ができます)。

②息を吸う:お腹の筋肉をゆるめます。

③息を吐く:おへそが床のほうへに近づくようにします。骨盤が傾いたり、背中が平らになったりしないように意識します。

④下腹部の緊張を維持しつつ呼吸し、10秒間収縮を維持したら、ゆるめます。息を止めないようにします。

動作中、下腹部をゆっくりと引き込みますが、上腹部は引き込まないように気をつけます。腹部全体が緊張したり、外側にふくらむのは腹直筋を使ってしまっているからです。持久筋である腹横筋はやさしく収縮させれば効きます。最大パワーを発揮すべく強く締めすぎてしまうのは目的が違います。

簡単そうに思えますが、これが案外と難しかったりします。

ブラッド・ウオーカー ストレッチングと筋の解剖(南江堂)7pより

筋が硬く凝っていれば、正常な関節可動域は制限される。場合によっては、柔軟性の低さが筋肉痛や関節痛の主因になることもある。極端な例では、屈(かが)んだり、自分の肩越しに後ろを見たりすることさえ困難になる。

筋が硬く凝ると、正常な筋活動が阻害される。筋が効率よく収縮したり弛緩できないと、パフォーマンスや筋活動の調節力が低下する。また、筋が短縮し、硬くなれば、運動中の筋力やパワーも著しく低下する。

とてもまれなケースではあるが、筋が硬く凝ることで、血液循環が阻害されることすらある。良好な血液循環は、筋が十分な量の酸素と栄養分を吸収するのに役立っており、とても重要である。血液循環が不十分であれば筋疲労が増大し、最終的には、激しい運動後の筋の回復力や修復過程が妨げられる。

これらの要因のいずれによっても傷害発生の危険性は大きく高まる。またこれらの要因は、筋の不快感、パフォーマンスの低下、傷害の危険性の増大、傷害を繰り返す可能性の増大といった悪影響をもたらす。

引用ここまで

|

| 筋膜と筋肉の関係はグレープフルーツで理解する |

|

| ソーセージで例える筋膜の状態 |