息苦しくなりやすい動作(呼吸困難感を感じやすい動作)。

|

| https://www.kango-roo.com/ki/image_1695/ |

■腕をあげる動作

腕を肩より上にあげると、胸の動きが制限されて呼吸がしにくくなるため、息苦しくなります。

■腕を使って繰り返す動作

繰り返す動作では、リズムがついてスピードが速くなり、力も入れ続けているため、息苦しくなります。

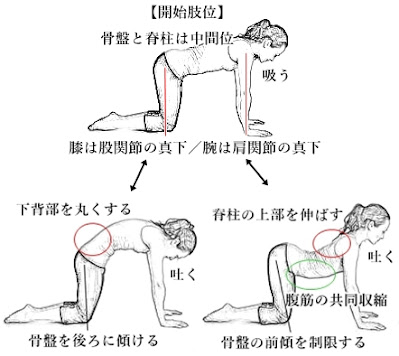

■お腹を圧迫する動作

横隔膜の動きが制限されて呼吸がしにくくなり、息苦しくなります。

■息を止める動作

呼吸を止めてしまうため、呼吸のリズムが乱れ、息苦しくなります。

息苦しさや息切れを覚えるようになると、体を動かすこと自体がめんどうになったり、自室に引きこもってしまいがちになります。その結果、筋力が衰えて足腰が弱り、ますます運動や外出を控えるといった悪循環に陥ります。息苦しさは、体全体の機能低下につながる可能性があります。

負のスパイラルを断ち切り、健康を維持するために呼吸器の運動機能を向上・改善させるのが呼吸リハビリテ―ションです。呼吸に関わる筋力の向上、胸郭や呼吸に必要な筋肉の柔軟性保持・改善などのリハビリテーションを行い、息苦しさの軽減をはかることができます。

呼吸に必要な筋肉や胸郭をやわらかくすると、息苦しさが改善され、楽に呼吸ができるようになります。正しい呼吸方法を身につけると、呼吸が楽になるだけでなく、仮に息苦しさを感じたときも自分自身でコントロールし、改善できるようになります。呼吸が楽にできるようになれば、積極的に外出することにつながってきます。

8月の各地のワークショップで解説いたします。

☆機能運動学大牟田サークル

8月7日(日) → 詳細

☆新宮校ワークショップ(平日)

8月8日(月) → 詳細

☆新宮校ワークショップ(休日)

8月11日(木・祝)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(お盆)

8月14日(日)※増日の可能性あり→ 詳細

☆東京ワークショップ

8月19・20・21日(金・土・日)→ 詳細

☆大阪ワークショップ

8月25日(木)→ 詳細

☆名古屋ワークショップ

8月26日(金)→ 詳細

☆神戸ワークショップ

8月27日(土)→ 詳細

☆下関ワークショップ

8月28日(日)→ 詳細