|

| 四つん這いで体幹を回旋させるストレッチ(のりこさん・丹ちゃん) |

|

| ソラシックローテーション(チェストオープナー)(丹ちゃん) |

|

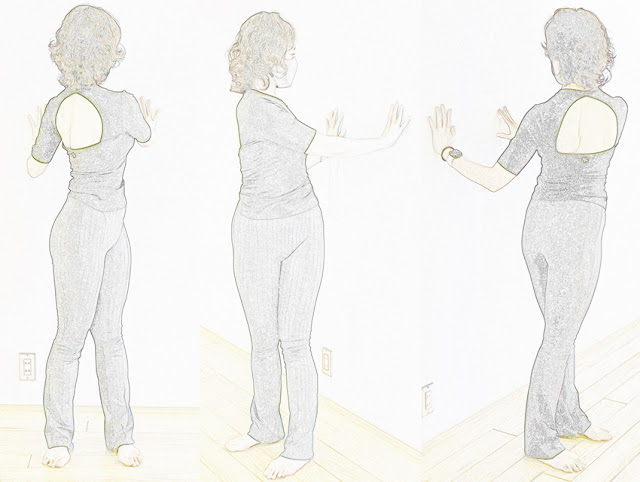

| 立位で背中を回旋させるストレッチ |

■回旋筋……横突起から1分節上の棘突起に付着しています。胸椎で最も発達していて、脊柱の真の回旋だけを生じさせます。

|

| 回旋筋 |

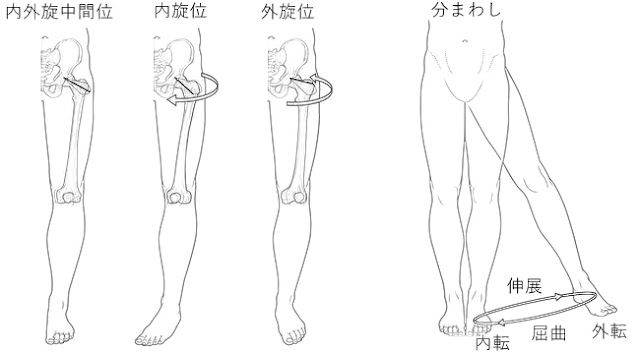

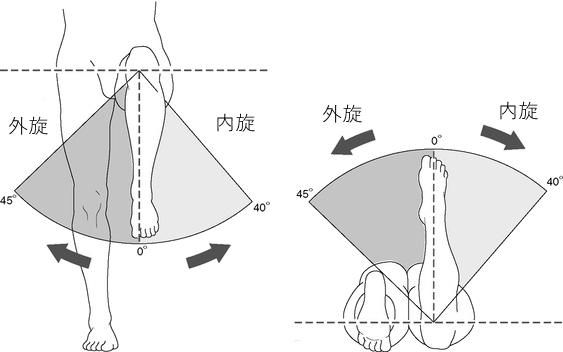

各胸椎の形状とその位置によって脊椎分節が最適に可動し、脊椎における回旋の大部分が胸椎で起こります。

よく、「腰をまわせ」というった誤った動作指導を受けることがあります。腰椎部での長軸回旋範囲はわずか5°です。これに対して、胸椎の長軸回旋運動は35°あります。つまり、長軸回旋運動はほぼ胸椎で行われるのです。「胸をまわせ」「背中をまわせ」という指導がよいかと存じます。

腰椎と腰仙椎移行部は、腰椎屈曲位での過度の回旋、繰り返しの回旋によって損傷しやすいので、脊柱回旋中はあまり動かないようにするべきです。回旋は胸椎から始めます(ウエストから上が動くように意識します)。

腰椎自体の回旋可動域は、胸椎・頸椎に比べ絶対的に小さいということを理解し、腰椎に負担をかけずに身体をコントロールできるよう、胸椎(胸郭)の可動性と、股関節の可動性を高めるようにしていくことが大切です。

胸椎の回旋は、歩行のリズムをつくる要でもあります。

各地のワークショップで解説いたします。

☆大阪ワークショップ

9月23日(木)→ 詳細

☆名古屋ワークショップ

9月24日(金)→ 詳細

☆神戸ワークショップ

9月25日(土)→ 詳細

☆新宮校ワークショップ(平日)

9月26日(月) → 詳細

☆下関ワークショップ

10月1日(日)→ 詳細